- 会社名

- 株式会社ホンダカーズ大分中央

- 事業内容

- 新車販売、中古車販売、車検・点検・整備・修理、自動車損害保険代理業、リース、レンタカー、部品用品

- 導入目的

- 従業員のES(従業員満足度)向上

1年前(2024年)からHEROIC診断(心理的資本診断・BeingDoingチェック)を全従業員で実施されているホンダカーズ大分中央様。取り組みを推進されているCS推進課の髙村さんにインタビューを行いました。

(取材:Be&Do赤澤)

企業紹介と髙村様のミッション

ー 本日はよろしくお願いします!まずは貴社の事業内容を簡単にご紹介いただけますか。

弊社は車のディーラーです。大分県内に5店舗を展開しており、現在の従業員は90名。100名企業を目指しています。現在は5店舗ですが、展示場のオープンを複数控えており、まもなく7店舗体制になる予定です。

ー 採用を積極的に行い、定着と活躍を支援していくことが、HEROICを活用される重要な背景にあるのですね。髙村さんの役割やミッションについて教えてください。

現在はCS推進課という部署に所属しています。主にお客様のCS(顧客満足度)の推進とともに、従業員のES(従業員満足度)を上げていくという役割を担っています。それに加えて、採用活動全般も担当しています。

当初の課題:職場環境への不満をうまく拾えない

ー 導入以前に感じておられた課題や、「こうしていきたい」という当初の思いなどについて教えてください。

ESを上げるにあたって、ストレスを感じている社員や、職場環境に不満を持っている社員の声を直接聞いていく機会を作れないことが当初の課題でした。私自身、兼任で仕事をしているため、全社員と面談したくても現実的に難しい状況でした。

そのため、当時は入社5年目未満の社員に絞って面談を行っていました。本当は、入社5年目以上の社員にも不満を抱えている人がいるはずなのに、その声を拾うことができない状態が続いていたんです。

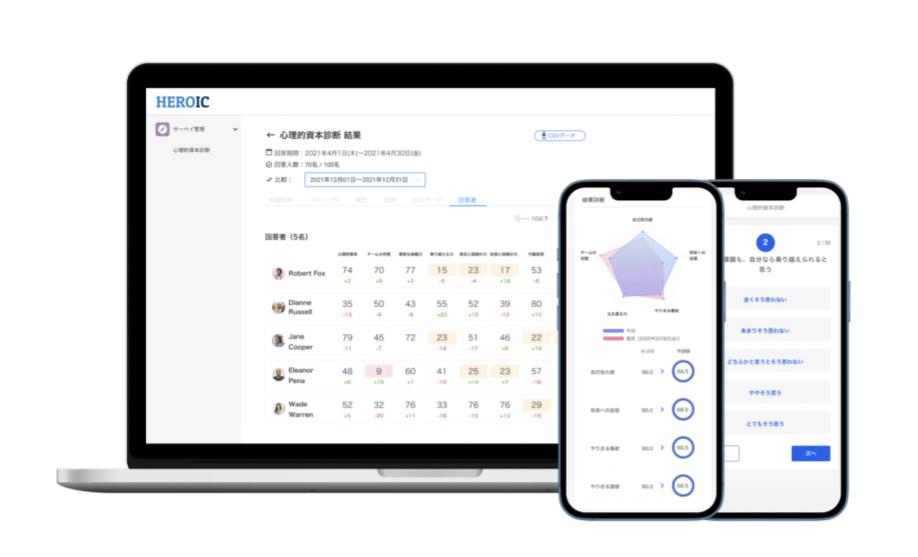

導入の決め手と活用:心の状態を数値化でき、面談の対象者を選定できる

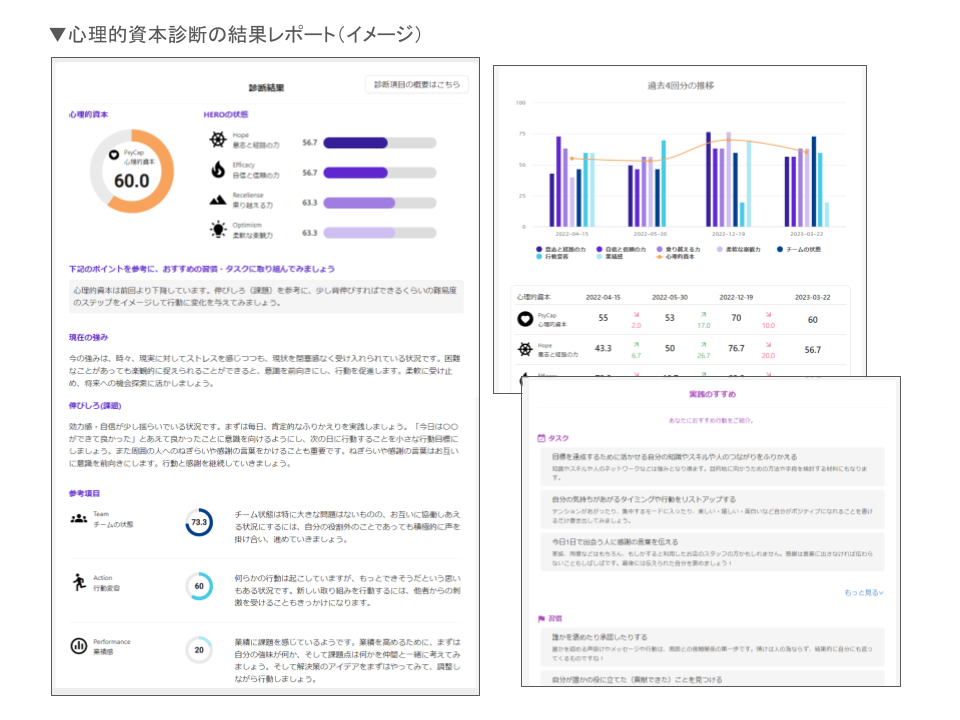

HEROIC診断を利用しようと思ったのは、心の状態を数値化できる点が魅力的だったからです。悩みや課題を抱えている社員が数値で分かるので、この結果を参考に面談の対象者を選定できると考えました。

ー 導入当初、社員の皆さんの反応はいかがでしたか?

「このようなツールを導入してくれて、良い会社だ」とポジティブに捉える人が多かったです。

実は以前、職場環境について感じていることを入力するサーベイを社員に受けてもらったことがあったのですが、みんな本音を書くのをためらってしまったことがありました。というのも、そのサーベイは、ピンポイントな事項に対して内容を直接入力するような設問になっていたので、不満を詳しく書くと誰が書いたのかわかってしまうんです。

HEROIC診断の場合、項目ごとに近い実感値をチェックはしますが、言葉を書く形式ではないですよね。面談時に結果レポートを持っていって初めて私と話すという形なので、皆さん受け入れやすかったのかなと思います。

面談の選定:「数値が低い人」に限らず幅広く

ー 面談の対象者はどのように選定されているのでしょうか?

今は全社員に年2回HEROIC診断を受けてもらっています。その後、私との面談を新入社員は必ず実施しています。

加えて、心理的資本診断の数値が低く出た人や、店長から「少し気になる」と報告があった人も面談しています。一部、数値が高い人にも面談をしますね。「面談する人は診断数値が低い人」という形になると、面談を受ける人はなんだか緊張しますよね。そうではなく、診断数値が低かった人を含め、色々な方と面談を行うという形で進めています。

面談の手ごたえ:「話したかったんだ」という社員の声

ー 実際に面談をされてみて、社員の方々はどのようなことに悩んでいる傾向がありましたか?また、結果を一緒に見ながら面談することで感じている手ごたえなどもあれば教えてください。

診断結果が低かった人の悩みは、「今の環境に対して不満を持っている」「上司との関係性がうまくいっていない」「同僚との人間関係で不安を抱えている」などが多いです。HEROICの診断結果には、そのような心理状態が数値に如実にあらわれることを感じています。数値が低い場合は本当に何らかの問題を抱えているときなんだと分かりました。

診断結果が低かった人の悩みは、「今の環境に対して不満を持っている」「上司との関係性がうまくいっていない」「同僚との人間関係で不安を抱えている」などが多いです。HEROICの診断結果には、そのような心理状態が数値に如実にあらわれることを感じています。数値が低い場合は本当に何らかの問題を抱えているときなんだと分かりました。

実際に面談を行うと、「待ってました」という感じで話してくれることが多いです。今まで面談をあまりしたことがなかった人たちが、HEROICによって話せるようになったので、「話したかったんだ」という人がほとんどですね。話すことで楽になる、という様子が見られました。

面談をする私としては、診断レポートは項目が分かれているので、「この項目の数値が低いけど、何か困ったことがあるのかな?」というように、話の切り口として活用しやすいです。

最大の変化:離職の未然防止

ー 継続してHEROIC診断と面談を社員様に実施される中で、どのような変化や気づきがありましたか?

一番は、取り返しがつかなくなる前に問題を拾い上げ、未然に防げることです。早い段階で現状把握ができるので、「辞めたい」と言ってくる前に環境を改善できるのです。「これに気づかなかったら辞めていたかもしれない」という事例はいくつかありました。これから離職率は確実に下がるのではないかと思います。

ー 具体的には、どのようにして問題を”未然に防ぐ”のでしょうか?

もし悩んでいることが対人関係で、私がその相手と話ができる立場であれば、私が「こういう状況だから、こうしていこうね」と直接話をしに行きます。店長など、私では伝わりにくい場合は、私の上司に動いてもらい、改善を働きかけてもらいます。

その環境自体が合わない、例えば「店長と相性が悪い」「このチームに合っていない」という場合は、異動という形で提案し、実際に移ってもらう場合もあります。

ほとんどの人は仕事に関する問題で落ち込んでおり、それは会社が改善できることが多いので、すぐに対応するように動いています。

リーダー層へのフィードバックと今後のミッション

ー 各拠点のリーダーには、どのようにHEROIC診断結果をフィードバックをされていますか?

全体の診断結果を取りまとめ、各拠点の店長に共有しています。また、数値が落ち込んでいる人の面談結果については店長にフィードバックし、話す機会を持っています。やはり、そのリーダーの拠点の数値が低く出てしまうと、自分達のマネジメントや部下フォローに何らかの原因があるのではないかと考えるので、この数値を気にしてくれていると思います。

数値として可視化されることは重要ですね。

ー リーダーの皆さんは、診断結果をどのように捉えていますか?

前向きに結果を活用したり、部下の目線に寄り添える店長がいる一方で、まだまだ店長の中には、HEROIC診断で計測できるような「内面の状態」の支援に対して意識が低い者もいます。ですが「昭和の思考」を若手社員に押し付けても、辞めてしまいますよね。

私が行う従業員の悩みへの早期フォロー体制は整ってきたので、次の段階として、現場のリーダー層にどう関わってもらうか、リーダーの思考改善を促すかが大きな私のミッションと思っています。実はこの半年間で、上司のマネジメント改善を促す新しい取り組みも進めているところなんです。

採用を担う責任として、従業員のESを高めたいという思いで推進

ー 面談内の支援にとどまらず、実際に職場改善を働きかけたり、リーダー層の意識改革までご推進されていることが素晴らしいと感じました。この髙村さんの原動力(心理的資本)は何なのでしょうか?

採用した従業員は、夢と希望を持って入社してくれています。そんな人たちに、「思っていたのと違う」という思いを持ってほしくないのです。採用活動は本当に大変です。苦労して人に入ってきてもらったのに、すぐに辞めてしまったら意味がありませんし、私としても非常に辛いです。採用を担う責任として、従業員のESを高めたいという思いを強く持っています。

ー 採用活動の場でも、HEROIC診断の紹介をしてくださっていると伺いました。

会社説明会の資料にHEROIC診断の紹介スライドを1枚入れて説明しています。日本の新入社員が早期退職する一番の理由が「人間関係」であることに触れ、弊社では「社員の満足度を上げて、良い環境で仕事をしてもらうために、HEROIC診断を実施しています」というメッセージを伝えています。学生からは「良い取り組みですね」と、非常にポジティブな反応があります。

ー さらなる従業員満足度の向上、そしてリーダー層への意識改革に向けた取り組み、応援しております!本日はありがとうございました。

心理的資本を新入社員の育成・定着支援に生かすヒントはこちらもご覧ください。

2025.11.25

「手応えを感じていた期待の新人が、数ヶ月で退職してしまった…」 「OJTトレーナーから『今年の新人はどう育てていいか分からない』と悲鳴が上がっている…」 こうした悩みを、つい「本人の資質」や「現場の体制」のせいにしていないでしょうか。実は、新入社員の育成と定着に効果のある、研究に裏付けられた「科学的...