先日ある経営者と、人材の採用や離職、マネジメントについて語り合う機会がありました。その中で「心理的資本」についてディスカッションする場面があり、改めて採用・離職防止・活躍促進の面で心理的資本が重要な役割を果たすということが分かりやすかったので、コラムに残したいと思います。

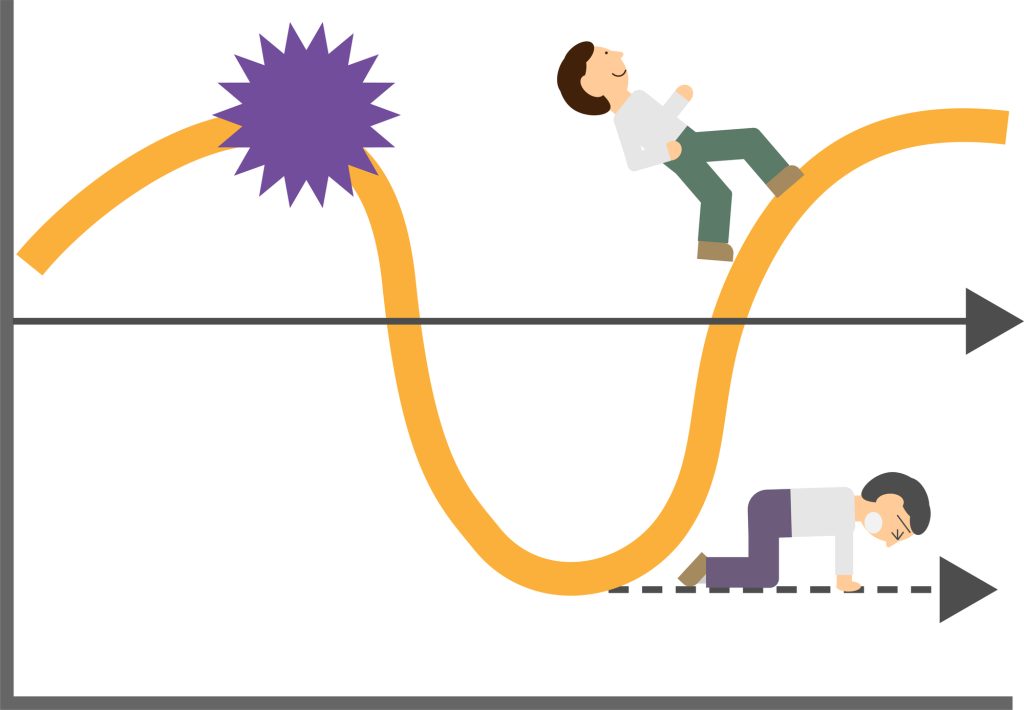

「転びやすさ」「起き上がれるチカラの有無」というキーワードで、人材マネジメントについて話をしていました。

「転びにくい人」「転んでも起き上がれる人」は、私の視点から申し上げれば「心理的資本が高い」人だと考えられます。その心は?ということで、簡単ではありますが、以下に事例を踏まえて解説したいと思います。

目次

「転びにくい」ってどういうこと?経営者の本音と採用の難しさ

経営者にとって、そもそも「転びにくい人」を採用したいというのは本音でしょう。ちょっとしたことですぐにモチベーションが下がったり、困難に直面して立ち止まってしまったりする人よりも、粘り強く業務に取り組める人の方が、組織にはプラスに働くはずです。

しかし、採用段階で見極めるのは案外難しいものです。本人のパーソナリティに依存する部分も大きいですが、会社の文化や風土、組織体制、あるいは職務内容と本人のミスマッチによって、思わぬところで「転びやすく」なることもあります。

例えば…

事例1~完璧主義すぎて「転びやすい」Aさん新卒で入社したAさんは、真面目で几帳面。与えられた仕事は完璧にこなそうと努力するタイプでした。しかし、上司の指示が曖昧だったり、予期せぬトラブルで予定通りに進まなかったりすると、途端に「転んで」しまうことが多くありました。「こんなはずじゃなかった」「自分はダメだ」と落ち込み、仕事が滞ることも。Aさんの真面目さという長所が、会社の変化のスピードや不確実性という環境要因によって「転びやすさ」につながってしまったケースです。

でも、誰だって転ぶことはある。大切なのは「起き上がれる力」

どれだけ「転びにくい」人に見えても、人生には予期せぬ困難や失敗はつきものです。それは仕事においても同じ。だからこそ、自社(自組織やチーム)のメンバーには、「転んだとしても、しっかり起き上がることができる人」であってほしいですよね。

「転びにくい人」も、全くつまづかないというよりは、「つまづいても態勢を整えて転ばない」という状態を指すのではないでしょうか。

事例2~失敗から学び「起き上がった」Bさん営業担当のBさんは、新規顧客との大型契約をあと一歩で逃してしまいました。チーム全体で目標達成を目指していた中での痛い失注に、Bさんは深く落ち込みました。しかし、彼はそこで立ち止まりませんでした。上司や同僚に相談し、何が悪かったのか、どうすれば次に繋げられるかを徹底的に分析。結果的にその経験を糧に、次の商談では見事契約を勝ち取り、チームの士気を高める存在になりました。Bさんは「転んだ」ものの、「起き上がる力」があったことで、成長と成果に繋げることができたのです。

中小企業は「死活問題」!組織で「起き上がり」をサポートしよう

特に中小企業にとって、人の採用や定着は会社運営における文字通りの死活問題に関わってきます。大手企業においても、自チームの業績アップのためには同様の問題は起こり得ます。人の採用は容易ではありません。

個人の「心理的資本」を高めることはもちろん重要ですが、それに加えて、「転んだ時に起き上がることをサポートできる組織づくり」も並行して進めていくことが不可欠です。

例えば

- 失敗を咎めるだけでなく、「どうすれば次につながるか」を一緒に考える文化

- 悩みを打ち明けやすい心理的安全性の高いチーム環境

- 困難に直面した時に相談できるメンター制度やピアサポート

- 個人の強みを活かし、適材適所で能力を発揮できる配置

といったものは、よくある例かもしれませんが、影響する要因と言えるでしょう。

まとめ

「心理的資本」が高い人は、困難に直面しても回復し、成長できる力を持っています。個人の資質ももちろん大切ですが、私たちは誰もが転ぶ可能性があるという前提に立つべきです。人は良くあろうとするものの、そもそも弱い存在であるという「性弱説」の立場を私は支持しており、これまで幾度もセミナーや講座内でもお伝えして参りました。

だからこそ、社員一人ひとりが「転んだ時に起き上がれる」よう、そして「そもそも転びにくい」と思えるような、心理的資本を育む組織づくりが、これからの人材マネジメントにおいてますます重要になります。あなたの会社は、メンバーが安心して「起き上がれる」場所になっていますか?

また、ぜひそんな組織づくりを支援したいというコンサルタントの方や、組織内の個人支援をしたいというコーチやキャリアコンサルタントの方がいらっしゃいましたら、PsyCap Master認定講座で「心理的資本の開発法」を具体的に実践的に学んでいただけると幸いです。